„Halleluja“ ist ein Begriff, der in vielen Religionen und Kulturen bekannt ist. Doch was bedeutet dieses Wort eigentlich? In diesem Artikel werden wir uns genauer mit der Bedeutung und Herkunft von „Halleluja“ auseinandersetzen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt dieses Ausdrucks und erfahren Sie mehr über seine vielfältigen Interpretationen und Verwendungszwecke.

- Perfektes Rezept für Subway-Cookies: Selbst gemacht und unglaublich lecker!

- Wieder Autofahren nach Grauer Star OP: Wann ist es möglich?

- Bastelideen für Geschenke zur Einschulung selber machen

- Wie kann man ein Astronauten-Kostüm selber machen? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

- Wie alt ist Ötzi? Eine der ältesten Mumien.

Die Bedeutung von „Halleluja“ im hebräischen Text des Alten Testaments

„Halleluja“ (הַלְלוּיָהּ halləlûjāh) ist eine Kombination aus dem Imperativ Plural des Verbs הלל hll, was „loben/preisen“ bedeutet, und dem Objekt יָהּ jāh, einer Kurzform des Gottesnamens Jahwe. Die übliche Übersetzung lautet daher „Lobet JHWH/GOTT/den HERRN“. Im Gegensatz zu anderen Verben des Lobens hat das Verb הלל hll fast immer ein direktes Objekt (Jenni 246). Das bevorzugte Objekt von הלל hll ist der Gottesname in der Kurzfassung יָהּ jāh oder die Umschreibung „der Name Gottes“ (z.B. Jo 2,26; Ps 135,1), seltener der Gottesname in der Langfassung (z.B. Jes 62,9) oder etwas Gott Zuzuordnendes wie sein Wort (z.B. Ps 56,5).

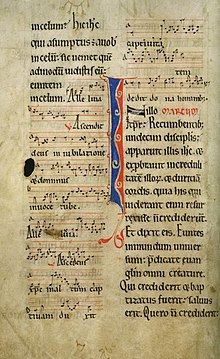

In der Hebräischen Bibel kommt „Halleluja“ in drei Varianten vor: als zwei Wörter mit und ohne verbindendem Maqqef (הַלְלוּ־יָהּ halləlû-jāh oder הַלְלוּ יָהּ halləlû jāh) sowie als ein einzelnes Wort (הַלְלוּיָהּ halləlûjāh). Die Unterscheidung zwischen der Variante als einem Wort und der als zwei Wörter ist in den Handschriften nicht immer klar. Es wird vermutet, dass sich die Variante mit zwei Wörtern zu einem festen Ausdruck mit einem einzigen Wort entwickelt hat (Seybold). Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Ausdruck liturgisch verwendet wurde, da er sowohl in der Hebräischen Bibel in liturgischen Zusammenhängen vorkommt als auch nachbiblisch so verwendet wird (→ Hallel).

„Halleluja“ hat klare literarische Funktionen innerhalb der Texte des Alten Testaments. Es steht oft am Anfang von Psalmen und wird dort in einer eigenen offenen Zeile geschrieben. Ähnlich wie Psalmenüberschriften dient „Halleluja“ nicht nur als Einleitung eines Lobgesangs, sondern kann auch als Überschrift verwendet werden. In der Hebräischen Bibel kommt „Halleluja“ auch häufig am Ende von Psalmen vor. In dieser Position findet es sich seltener am Anfang einer offenen Zeile, sondern eher durch eine Setuma (Zeichen für eine Pause) etwas abgegrenzt vom übrigen Text zumindest als separate Halbzeile.

Die Verwendung von „Halleluja“ am Anfang und Ende von Psalmen hat eine trennende Funktion innerhalb der Gruppen von Lobpsalmen. Es ist bemerkenswert, dass „Halleluja“ nur im letzten Drittel des Psalters vorkommt und dort besonders häufig innerhalb der letzten Gruppe von Psalmen im Psalter. Dies belegt, dass dieser Lobruf Gottes als Ziel des Psalters angesehen werden kann. Das „Halleluja“ als Ziel des Psalters wird bereits mit der Überschrift des Psalters, təhillîm („Loblieder“), angekündigt.

Die Übersetzer der Septuaginta haben sich dafür entschieden, הַלְלוּיָהּ halləlûjāh unabhängig von der Schreibweise im hebräischen Text transliteriert als αλληλουια allēluia wiederzugeben. Dies zeigt, dass „Halleluja“ durchgehend als fester Ausdruck aufgefasst wurde. In der Septuaginta wird die Verwendung von αλληλουια allēluia als Überschrift gesteigert, während es oft am Ende von Psalmen weggelassen wird. Das Ägyptische Hallel und der nachfolgende Torapsalm Ps 119 werden in der Septuaginta mit αλληλουια allēluia als Überschrift eingeleitet. Auch die Neuabgrenzung der Psalmen im kleinen Hallel (Ps 146-150) erfolgt mit einer durchgängigen Setzung von αλληλουια allēluia als Überschrift.

Die bevorzugte Setzung von αλληλουια allēluia als Überschrift in der Septuaginta zeigt sich auch darin, dass es hier mit dem Artikel „das Halleluja“ (το αλληλουια to allēluia) als Bezeichnung für einen Lobpsalm verwendet werden kann (3Makk 7,13). Diese Bevorzugung von „Halleluja“ als Überschrift von Psalmen ist eine Besonderheit der griechischen Bibeltradition, wie der Befund in Qumran zeigt. In Qumran wird der Anfang von Ps 151 mit „Halleluja“ bezeugt, jedoch rückt das „Halleluja“ in der Überlieferung von Ps 135,1 sogar vom Versanfang an das Ende der Lobaufforderungen im ersten Vers.

Hebräische liturgische Rufe wie „Halleluja“, aber auch Amen oder Hosianna stehen für die gegenwärtige Verwurzelung vieler religiöser Formen in der Tradition der Hebräischen Bibel. Doch transportieren solche Formen auch Inhalte, die weniger bewusst sind. Im Fall von „Halleluja“ kann durch die Stimmigkeit des besonders zum Gesang geeigneten Lautbildes und der zum Jubeln auffordernden Wortbedeutung das Objekt des Lobens in den Hintergrund treten. Es gehört zu den weniger bekannten Inhalten, dass „Halleluja“ Zeugnis einer Kurzform des Gottesnamens ist (Jahwe > JH). Vergleichbare Parallelen sind theophore Personennamen wie Elia, Jesaja, Josia oder Obadja. Die Vokalisation der Kurzform יָהּ jāh kann im Unterschied zur Vokalisation der Langform als unstrittig gelten. Das hohe Alter dieser Kurzform יָהּ jāh wird gelegentlich aufgrund ihrer wahrscheinlichen Verwurzelung in der Liturgie angenommen, ist jedoch schwerlich nachweisbar aufgrund der bevorzugten Bindung dieses Rufs an einen festen literarischen Ort am Anfang oder Ende eines Psalms.

Die Verwendung von „Halleluja“ als Überschrift in der Septuaginta

In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird „Halleluja“ konsequent als Überschrift verwendet. Diese Entscheidung der Übersetzer zeigt, dass „Halleluja“ als fester Ausdruck aufgefasst wurde. Es wird sogar gesteigert eingesetzt, indem es als Überschrift für das Ägyptische Hallel und den nachfolgenden Torapsalm Ps 119 verwendet wird. Auch die Neuabgrenzung der Psalmen im kleinen Hallel Ps 146-150 erfolgt mit einer durchgängigen Setzung von „Halleluja“ als Überschrift.

Im Gegensatz zum hebräischen Text wird „Halleluja“ in der Septuaginta oft weggelassen, wenn es am Ende von Psalmen steht. Dies ist beispielsweise bei Ps 105,45 und Ps 106,48 der Fall. Dennoch bleibt das „Halleluja“ als Schlusspunkt des gesamten Psalters erhalten und wird ergänzt durch ein weiteres „Halleluja“ als Überschrift zu einem Nachwort zum Psalter (Ps 151,1).

Die bevorzugte Setzung von „Halleluja“ als Überschrift in der Septuaginta ist eine Besonderheit der griechischen Bibeltradition. In den Qumran-Handschriften weicht die Positionierung von „Halleluja“ teilweise vom hebräischen Text ab. Während es im hebräischen Text oft am Anfang oder Ende von offenen Zeilen steht, rückt es in einigen Fällen in den Qumran-Handschriften vom Versanfang an das Ende der Lobaufforderungen im ersten Vers.

Die Verwendung von „Halleluja“ als Überschrift in der Septuaginta zeigt, dass es eine wichtige liturgische Funktion hat. Es dient nicht nur als Einleitung eines Hymnus mit der Aufforderung zum Loben, sondern kann auch schon als Überschrift verwendet werden. Diese Verwendung findet sich in den Psalmen des Alten Testaments und wird auch in der weltweiten liturgischen Praxis übernommen.

Die Funktion von „Halleluja“ am Anfang und Ende von Psalmen

Die Funktion von „Halleluja“ am Anfang und Ende von Psalmen besteht darin, eine Lobaufforderung einzuleiten. Es wird oft am Anfang von Psalmen verwendet, um den Leser oder Zuhörer dazu aufzufordern, Gott zu loben. In der masoretischen Texttradition wird „Halleluja“ in einer eigenen offenen Zeile geschrieben, was seine Bedeutung und Wichtigkeit betont. Es dient auch als Überschrift für bestimmte Psalmen und kann daher sowohl als Einleitung eines Hymnus mit der Lobaufforderung als auch als Überschrift verwendet werden.

Am Ende von Psalmen hat „Halleluja“ ebenfalls eine wichtige Funktion. Es wird oft als Schlusswort verwendet und findet sich in den Handschriften entweder am Ende einer offenen Zeile oder durch eine Setuma etwas abgegrenzt vom übrigen Text zumindest als separate Halbzeile. Diese Verwendung am Anfang und Ende von Psalmen hat die Funktion, die einzelnen Gruppen von Lobpsalmen voneinander zu trennen.

Es ist interessant zu beachten, dass „Halleluja“ nur im letzten Drittel des Psalters vorkommt und dort besonders häufig innerhalb der letzten Gruppe von Psalmen im Psalter. Dies zeigt, dass dieser Lobruf Gottes als Ziel des Psalters angesehen werden kann. Bereits mit der Überschrift des Psalters „təhillîm“ (Loblieder) wird das „Halleluja“ als Ziel des gesamten Buches angekündigt.

In der Septuaginta wird „Halleluja“ transliteriert als „allēluia“ wiedergegeben. Es wird oft als Überschrift verwendet und in einigen Fällen sogar gesteigert, indem es am Anfang von Psalmen eingeleitet wird. Es wird jedoch oft als Abschluss von Psalmen weggelassen. Diese Verwendung von „allēluia“ als Überschrift ist eine Besonderheit der griechischen Bibeltradition.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „Halleluja“ eine wichtige Funktion innerhalb der Texte des Alten Testaments hat. Es dient sowohl als Einleitung eines Hymnus mit der Lobaufforderung als auch als Überschrift für bestimmte Psalmen. Durch seine Verwendung am Anfang und Ende von Psalmen trennt es die einzelnen Gruppen von Lobpsalmen voneinander und zeigt das Ziel des Psalters als Lobpreis Gottes. In der Septuaginta wird „Halleluja“ transliteriert als „allēluia“ wiedergegeben und oft als Überschrift verwendet.

Die liturgische Verwendung von „Halleluja“

„Halleluja“ hat eine wichtige liturgische Funktion und wird häufig in der Hebräischen Bibel als Einleitung oder Abschluss von Psalmen verwendet. Es steht oft am Anfang von Psalmen und wird dort in einer eigenen offenen Zeile geschrieben. Es dient sowohl als Lobaufforderung als auch als Überschrift für den Psalm. Am Ende von Psalmen kommt „Halleluja“ ebenfalls vor, meistens durch eine Pause oder eine Setuma etwas abgegrenzt vom übrigen Text. Diese Verwendung von „Halleluja“ am Anfang und Ende von Psalmen trennt sie deutlich voneinander ab.

In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird „Halleluja“ konsequent mit dem Begriff „allēluia“ transliteriert und oft als Überschrift verwendet. Es wird sogar das Ägyptische Hallel (Psalm 135) mit „allēluia“ eingeleitet. Die Verwendung von „allēluia“ als Überschrift wird verstärkt, während es am Ende von Psalmen oft weggelassen wird. Diese Vorliebe für „allēluia“ als Überschrift ist eine Besonderheit der griechischen Bibeltradition.

Die liturgische Verwendung von Ausdrücken wie „Halleluja“, „Amen“ oder „Hosianna“ zeigt die enge Verbindung vieler religiöser Formen mit der Tradition der Hebräischen Bibel. Obwohl solche Formen oft unbewusst verwendet werden, transportieren sie auch Inhalte, die weniger bekannt sind. Im Fall von „Halleluja“ ist es wichtig zu wissen, dass es eine Kurzform des Gottesnamens ist. Die Vokalisation der Kurzform als יָהּ jāh gilt als eindeutig im Gegensatz zur Vokalisation der Langform. Es wird angenommen, dass diese Kurzform aufgrund ihrer Verbindung zur Liturgie ein hohes Alter hat, aber dies ist schwer nachweisbar.

Die liturgische Verwendung von „Halleluja“ in verschiedenen Formen und Schreibweisen zeigt die Bedeutung dieses Lobrufs in der religiösen Praxis und Tradition. Es dient sowohl als Einleitung für Hymnen des Lobes als auch als Abschluss von Psalmen. Die Übersetzungen und liturgischen Praktiken haben dazu beigetragen, dass „Halleluja“ weltweit bekannt und verwendet wird.

Die Entwicklung und Bedeutung des Wortes „Halleluja“

Das Wort „Halleluja“ hat eine interessante Entwicklung durchgemacht und trägt eine bedeutende Bedeutung. Es setzt sich aus dem Imperativ Plural des Verbs „loben / preisen“ im Piel, הלל (hll), und dem Objekt יָהּ (jāh), einer Kurzform des Gottesnamens Jahwe, zusammen. Die gängige Übersetzung lautet daher „Lobet JHWH / GOTT / den HERRN“. Das Besondere an diesem Verb ist, dass es fast immer ein direktes Objekt hat, im Fall von „Halleluja“ ist dies die Kurzform des Gottesnamens.

In der hebräischen Bibel kommt das Wort in drei Varianten vor: als zwei Wörter mit oder ohne verbindendem Maqqef (הַלְלוּ־יָהּ halləlû-jāh oder הַלְלוּ יָהּ halləlû jāh) sowie als ein einzelnes Wort (הַלְלוּיָהּ halləlûjāh). Die Unterscheidung zwischen den beiden Varianten als zwei Wörter ist in den Handschriften oft unklar, daher wird vermutet, dass sich die Variante mit zwei Wörtern zu einem festen Ausdruck mit einem einzigen Wort entwickelt hat.

„Halleluja“ hat klare literarische Funktionen innerhalb der Texte des Alten Testaments. Es steht oft am Anfang von Psalmen und wird dort in einer eigenen offenen Zeile geschrieben. Es dient nicht nur als Einleitung eines Hymnus mit der Aufforderung zum Loben, sondern kann auch als Überschrift verwendet werden. Zudem kommt es auch häufig am Ende von Psalmen vor. Durch diese Verwendung am Anfang und Ende von Psalmen hat „Halleluja“ eine trennende Funktion innerhalb der Gruppen von Lobpsalmen.

In den Übersetzungen des Alten Testaments, insbesondere in der Septuaginta, wurde das Wort הַלְלוּיָהּ (halləlûjāh) unabhängig von der Schreibweise im hebräischen Text transliteriert als αλληλουια (allēluia) wiedergegeben. Es wurde also durchgehend als fester Ausdruck aufgefasst. In der Septuaginta wird die Verwendung von αλληλουια (allēluia) als Überschrift gesteigert, während es oft als Abschluss von Psalmen weggelassen wird.

Die Bevorzugung von „Halleluja“ als Überschrift von Psalmen ist eine Besonderheit in der griechischen Bibeltradition. In Qumran gibt es andere Überlieferungen, wo das „Halleluja“ an unterschiedlichen Stellen platziert ist. Die Verwendung von „Halleluja“ in liturgischen Rufen wie Amen oder Hosianna zeigt die Verwurzelung dieser religiösen Formen in der Tradition der Hebräischen Bibel.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass das Objekt des Lobens, nämlich die Kurzform des Gottesnamens Jahwe, oft in den Hintergrund treten kann. Dies liegt daran, dass das Wort „Halleluja“ durch seine klangliche Stimmigkeit und die zum Jubeln auffordernde Bedeutung des Wortes an sich faszinierend ist. Es ist wichtig zu wissen, dass „Halleluja“ auch Zeugnis einer Kurzform des Gottesnamens ist.

Quelle: https://bibelwissenschaft.de/stichwort/20365/

Der Gottesname in der Kurzform יָהּ (Jah) im Zusammenhang mit „Halleluja“

Die Kurzform des Gottesnamens יָהּ (Jah) wird im Zusammenhang mit dem Wort „Halleluja“ verwendet. Diese Verbindung ist eine Besonderheit, da das Verb הלל (hll) normalerweise mit dem Gottesnamen in der Kurzform oder als Umschreibung für den Namen Gottes verbunden wird. Es gibt jedoch auch seltene Fälle, in denen das Verb mit der Langform des Namens oder etwas Gott Zuzuordnendem kombiniert wird.

In der hebräischen Bibel kommt „Halleluja“ in drei Varianten vor: als zwei Wörter mit und ohne verbindendem Maqqef (הַלְלוּ־יָהּ halləlû-jāh oder הַלְלוּ יָהּ halləlû jāh) sowie als ein einziger Wort (הַלְלוּיָהּ halləlûjāh). Es ist nicht immer klar zu unterscheiden, ob es sich um eine Variante als einem Wort oder zwei Wörtern handelt. Es wird vermutet, dass sich die Variante mit zwei Wörtern zu einem festen Ausdruck mit einem einzigen Wort entwickelt hat.

„Halleluja“ hat verschiedene literarische Funktionen innerhalb der Texte des Alten Testaments. Es steht oft am Anfang von Psalmen und wird dort meist in einer eigenen offenen Zeile geschrieben. Es dient nicht nur als Einleitung eines Hymnus mit der Lobaufforderung, sondern kann auch als Überschrift verwendet werden. Es kommt auch als Schlusswort in Psalmen vor und wird dort oft durch eine Pause oder eine Setuma etwas abgegrenzt vom übrigen Text geschrieben.

Die Übersetzer der Septuaginta haben sich dafür entschieden, „Halleluja“ unabhängig von der Schreibweise im hebräischen Text transliteriert als αλληλουια (allēluia) wiederzugeben. Sie haben αλληλουια auch häufiger als Überschrift verwendet und es oft am Anfang von Psalmen gesetzt. In einigen Fällen wurde es jedoch am Ende von Psalmen weggelassen. Diese Verwendung von αλληλουια als Überschrift ist eine Besonderheit der griechischen Bibeltradition.

Insgesamt zeigt die Verbindung von „Halleluja“ mit dem Gottesnamen in der Kurzform יָהּ (Jah) die Verwurzelung vieler religiöser Formen in der Tradition der Hebräischen Bibel. Es transportiert aber auch Inhalte, die weniger bewusst sind, wie zum Beispiel die Kurzform des Gottesnamens. Die Vokalisation dieser Kurzform gilt als unstrittig, während das genaue Alter dieser Form schwer nachweisbar ist.

Quelle: https://bibelwissenschaft.de/stichwort/20365/

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „Halleluja“ ein Ausdruck der Freude, des Lobes und der Dankbarkeit ist. Es wird oft in religiösen Kontexten verwendet, um Gott zu preisen, aber auch außerhalb der Kirche findet es Verwendung als Symbol für Begeisterung und Triumph. Die Bedeutung von „Halleluja“ ist tief verwurzelt und hat eine starke emotionale Wirkung auf diejenigen, die es aussprechen oder hören.