Die Strompreisbremse ist ein Mechanismus, der darauf abzielt, die steigenden Stromkosten einzudämmen. Aber wie funktioniert sie eigentlich? Erfahren Sie in diesem Artikel, welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Strompreisanstieg zu begrenzen und was dies für Verbraucher bedeutet.

- Wann ist ein Labrador ausgewachsen? Tipps für die Entwicklung und Größe

- Individuelle adiletten selbst gestalten – Beim offiziellen adidas Online-Shop!

- Einfaches DIY Pinguin Kostüm: Tipps & Tricks

- Warum sollte Milch bei Pseudokrupp vermieden werden?

- Wie alt werden Zecken? Fakten über die Lebensdauer von Zecken

Wie funktioniert die Strompreisbremse? Eine Erklärung

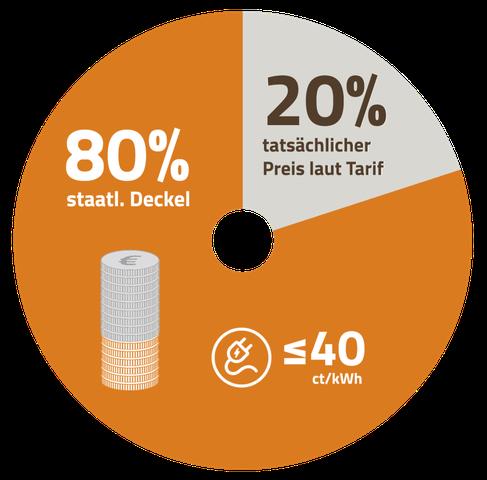

Die Strompreisbremse ist ein staatlich festgelegter Preis-Deckel für einen Grundbedarf an Strom. Dieser Grundbedarf entspricht bei privaten Kund:innen 80 Prozent und bei industriellen Kund:innen 70 Prozent des Verbrauchs im Vorjahr. Der Preis-Deckel für den Grundbedarf von privaten Haushalten liegt bei maximal 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh), während er für kleine und mittlere Unternehmen auf 13 Cent festgesetzt ist. Wenn der Verbrauch den Grundbedarf übersteigt, gilt der dann aktuelle Marktpreis.

Die Strompreisbremse tritt ab Anfang März 2023 in Kraft und gilt auch rückwirkend für Januar und Februar. Die Finanzierung erfolgt aus dem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds, der insgesamt 200 Milliarden Euro umfasst. Zusätzlich sollen Zufallsgewinne von Strom-Erzeugern mit unerwartet hohen Gewinnen abgeschöpft werden, um die Kosten zu decken.

Es gibt jedoch Bedenken, dass die Abschöpfung dieser Gewinne die Investitionsbereitschaft in erneuerbare Energien hemmen könnte. Daher fordern Sozialverbände weitere Entlastungen wie gezielte Direkt-Auszahlungen an Menschen mit geringen und mittleren Einkommen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Strompreisbremse eine Maßnahme ist, um die Kosten für elektrische Energie zu begrenzen. Sie gilt für einen bestimmten Grundbedarf und soll durch einen festgelegten Preis-Deckel für Entlastung sorgen.

Strompreisbremse 2023: Wie sie wirkt und wer davon profitiert

Die Strompreisbremse, die ab März 2023 in Kraft tritt, soll dazu beitragen, die enormen Kosten für Strom und Heizung zu begrenzen. Sie gilt vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2024 und wird auch rückwirkend für Januar und Februar 2023 angerechnet. Ziel ist es, den Anstieg der Energiekosten zu bremsen und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen zu entlasten.

Die Strompreisbremse funktioniert ähnlich wie die Gaspreisbremse: Es wird ein Preis-Deckel für einen Grundbedarf an Strom festgelegt. Für private Haushalte beträgt dieser Deckel maximal 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh), während er für kleine und mittlere Unternehmen bei 13 Cent liegt. Wenn der Verbrauch den Grundbedarf übersteigt, gilt der aktuelle Marktpreis.

Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch bedeutet dies, dass der Preis-Deckel bis zu einem Verbrauch von 2.557 kWh greift. Insgesamt entspricht dies rund 1.023 Euro an Stromkosten bei höchstens 40 Cent pro kWh. Allerdings sind ähnliche Rechnungsbeträge wie im Vorjahr nur bei einem wesentlich geringeren Verbrauch möglich.

Die Finanzierung der Strompreisbremse erfolgt aus dem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds in Höhe von 200 Milliarden Euro. Zusätzlich sollen Zufallsgewinne von Strom-Erzeugern mit unerwartet hohen Gewinnen abgeschöpft werden, um die Kosten zu decken. Allerdings besteht die Befürchtung, dass dies die Bereitschaft zu Investitionen in erneuerbare Energien hemmen könnte.

Die Strompreisbremse soll vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen entlasten. Für Einrichtungen wie Kliniken, die kaum sparen können, sowie für Menschen, denen die Preis-Bremsen nicht ausreichend helfen, sind weitere Unterstützungen aus einem Härtefall-Fonds geplant.

Insgesamt wird die Strompreisbremse voraussichtlich zwischen 50 und 70 Milliarden Euro kosten, abhängig von der weiteren Preis-Entwicklung. Sie soll dazu beitragen, den Anstieg der Energiekosten zu begrenzen und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen finanziell zu entlasten.

Strompreisdeckel: So wird die Strompreisbremse umgesetzt

Die Strompreisbremse, die ab März 2023 in Kraft tritt, soll den Anstieg der Stromkosten begrenzen. Für private Verbraucher beträgt der Höchstbetrag pro Kilowattstunde (kWh) 40 Cent, während kleine und mittlere Unternehmen maximal 13 Cent zahlen müssen. Diese Preise gelten jedoch nur für den Grundbedarf, der bei privaten Haushalten 80 Prozent und bei industriellen Kunden 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs entspricht.

Wenn der Verbrauch über den Grundbedarf hinausgeht, gilt der aktuelle Marktpreis. Die Strompreisbremse wird auch rückwirkend für Januar und Februar 2023 angewendet. Die Finanzierung erfolgt aus dem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds in Höhe von 200 Milliarden Euro. Zusätzlich sollen Zufallsgewinne von Stromerzeugern mit unerwartet hohen Gewinnen abgeschöpft werden.

Es wird geschätzt, dass die Strompreisbremse die Staatskasse zwischen 50 und 70 Milliarden Euro kosten wird, abhängig von der weiteren Preisentwicklung. Experten befürchten jedoch, dass dies die Investitionsbereitschaft in den Ausbau erneuerbarer Energien hemmen könnte.

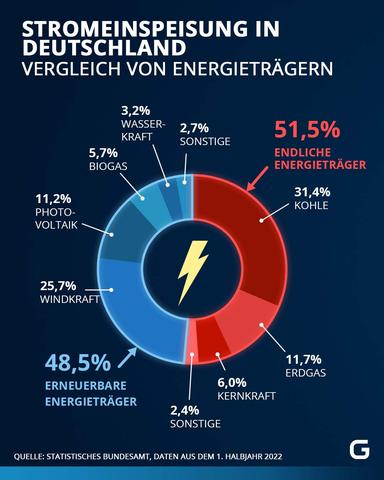

Sozialverbände fordern weitere Entlastungen für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen sowie gezielte Direktzahlungen anstelle der allgemeinen Energiepauschale. Obwohl Gas nur einen kleinen Teil der Stromerzeugung ausmacht, beeinflusst der Gaspreis aufgrund des Merit-Order-Prinzips den Strompreis. Der Anteil von Kohlekraftwerken am Strommix ist immer noch hoch, während erneuerbare Energien etwa die Hälfte des Stroms liefern.

Die Einführung der Strompreisbremse soll dazu beitragen, die steigenden Energiekosten zu bewältigen und Verbraucher zu entlasten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie effektiv sie tatsächlich sein wird und ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, um eine nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung sicherzustellen.

Verständlich erklärt: Die Funktionsweise der Strompreisbremse

Die Strompreisbremse ist eine staatlich festgelegte Maßnahme, um die Kosten für Strom in Deutschland zu begrenzen. Sie gilt für einen Grundbedarf an Strom, der bei privaten Haushalten 80 Prozent und bei industriellen Kunden 70 Prozent des Verbrauchs im Vorjahr entspricht.

Der Preis-Deckel für den Grundbedarf beträgt für private Haushalte 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und für kleine und mittlere Unternehmen 13 Cent pro kWh. Wenn der Verbrauch den Grundbedarf übersteigt, wird der dann aktuelle Marktpreis fällig.

Die Strompreisbremse tritt ab Anfang März 2023 in Kraft und gilt auch rückwirkend für Januar und Februar desselben Jahres. Die Finanzierung erfolgt aus dem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds, der ein Budget von 200 Milliarden Euro hat. Zusätzlich sollen Zufallsgewinne von Stromerzeugern mit unerwartet hohen Gewinnen abgeschöpft werden.

Es gibt jedoch Bedenken, dass die Abschöpfung dieser Gewinne Investitionen in erneuerbare Energien hemmen könnte. Aus diesem Grund fordern Sozialverbände weitere Entlastungen wie gezielte Direktzahlungen an Menschen mit geringem Einkommen.

Zusammenfassend sorgt die Strompreisbremse dafür, dass die Kosten für den Grundbedarf an Strom begrenzt werden. Für Verbraucher bedeutet dies eine Obergrenze von 40 Cent pro kWh. Die Finanzierung erfolgt aus einem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds und durch Abschöpfung von Zufallsgewinnen.

Strompreise im Griff: Das steckt hinter der Strompreisbremse

Die Bundesregierung hat sich angesichts der enormen Kosten für Strom und Heizung für eine Strompreisbremse entschieden. Diese Maßnahme soll vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2024 gelten, wird aber auch rückwirkend für Januar und Februar 2023 angerechnet. Ziel ist es, den Verbrauchern finanzielle Entlastung zu bieten.

Die Strompreisbremse funktioniert ähnlich wie die Gaspreisbremse und deckelt die Kosten für elektrische Energie auf einen Höchstbetrag. Privatverbraucher dürfen maximal 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) bezahlen, während kleine und mittlere Unternehmen auf einen Höchstpreis von 13 Cent festgelegt sind. Übersteigt der Verbrauch den Basis-Bedarf, wird der aktuelle Marktpreis berechnet.

Für Menschen, denen die Preis-Bremsen nicht ausreichend helfen, sowie Einrichtungen wie Kliniken, die kaum sparen können, gibt es zusätzliche Unterstützung aus einem Härtefall-Fonds.

Die Finanzierung der Strompreisbremse erfolgt aus einem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds in Höhe von 200 Milliarden Euro. Zusätzlich sollen unerwartete Gewinne von Strom-Erzeugern abgeschöpft werden.

Experten befürchten jedoch, dass diese Abschöpfung der Gewinne von Anbietern erneuerbarer Energien die Bereitschaft zu Investitionen in deren Ausbau hemmen könnte.

Trotz der Strompreisbremse müssen Verbraucher sich auf höhere Kosten einstellen, wenn ihr Verbrauch den Basis-Bedarf übersteigt. Es wird empfohlen, effizient Strom zu sparen, um die Auswirkungen der steigenden Energiepreise zu minimieren.

Der Mechanismus der Strompreisbremse: Wie sie den Verbraucher schützt

Die Strompreisbremse ist ein staatlich festgelegter Preis-Deckel für einen Grundbedarf an Strom. Sie soll den Verbraucher vor überhöhten Strompreisen schützen. Für private Haushalte gilt die Strompreisbremse für 80 Prozent des Verbrauchs im Vorjahr, während bei industriellen Kunden der Deckel bei 70 Prozent liegt.

Der Preis-Deckel für den Grundbedarf von privaten Haushalten beträgt 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh), während er für kleine und mittlere Unternehmen auf 13 Cent festgesetzt wurde. Wenn der Verbrauch den Grundbedarf übersteigt, wird der dann aktuelle Marktpreis fällig.

Die Strompreisbremse tritt ab Anfang März 2023 in Kraft und gilt auch rückwirkend für Januar und Februar. Sie soll dazu beitragen, die steigenden Energiekosten zu bewältigen und den Verbrauchern finanzielle Entlastung bieten.

Die Finanzierung der Strompreisbremse erfolgt aus dem Wirtschaftsstabilisierungs-Fonds, der ein Budget von 200 Milliarden Euro hat. Zusätzlich sollen Zufallsgewinne von Strom-Erzeugern mit unerwartet hohen Gewinnen abgeschöpft werden, um die Kosten zu decken.

Experten befürchten jedoch, dass die Abschöpfung dieser Gewinne die Bereitschaft zur Investition in erneuerbare Energien hemmen könnte. Sozialverbände fordern zudem weitere Entlastungen, wie gezielte Direkt-Auszahlungen, um Menschen mit geringen und mittleren Einkommen besser zu unterstützen.

Insgesamt soll die Strompreisbremse den Verbrauchern helfen, die steigenden Energiekosten zu bewältigen und finanziell entlastet zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strompreisbremse ein Instrument ist, das dazu dient, die steigenden Stromkosten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu begrenzen. Durch die Deckelung der EEG-Umlage soll eine Stabilisierung des Strompreises erreicht werden. Allerdings wird kontrovers diskutiert, ob dies tatsächlich effektiv ist und langfristig zu einer Entlastung der Haushalte führt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Strompreisbremse in der Praxis entwickelt und ob sie ihre angestrebten Ziele erfüllen kann.