Die Alpen, ein majestätisches Gebirge, das sich über mehrere Länder erstreckt, haben eine faszinierende Geschichte. Doch wie alt sind die Alpen eigentlich? In diesem Artikel werden wir uns mit dieser Frage beschäftigen und spannende Erkenntnisse über die Entstehung dieses imposanten Gebirges enthüllen. Tauchen Sie ein in die Welt der geologischen Formationen und erfahren Sie mehr über das Alter der Alpen!

- Lungenfibrose: Ursachen, Symptome & Behandlung

- Selbstgemachte Nudelsuppe: Schnell, köstlich und einfach zubereitet

- Die abscheuliche mexikanische Pfannkuchen -Trend geht viral auf TikTok und das ist die böse Bedeutung dahinter

- Pflaumenwein selber machen – Anleitung für leckeren Pflaumenweingenuss

- Wann wird die Uhr 2023 umgestellt? Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März!

Die Alpen: Eine junge Gebirgskette mit einer Geschichte von 250 Millionen Jahren

Entstehung der Alpen

Die Geschichte der Alpen beginnt vor etwa 250 Millionen Jahren, als sich zwischen den Kontinenten Eurasien und Afrika ein flaches Meer bildet, das als Tethys bekannt ist. Über einen langen Zeitraum setzen sich Gesteinsschutt und Überreste von Lebewesen auf dem Meeresboden ab und verwandeln sich in Kalkstein. Vor etwa 100 Millionen Jahren driftet die afrikanische Platte nach Norden und drückt dabei gegen den eurasischen Kontinent. Durch diesen Druck faltet sich das Gestein wellenförmig auf und bildet Faltengebirge. An einigen Stellen schieben sich die gefalteten Schichten übereinander und bilden Gesteinsdecken.

Entstehung der Hochgebirgslandschaft

Im Laufe der Zeit steigt Magma aus dem Erdinneren auf, wenn die afrikanische Platte unter die eurasische taucht. Das aufsteigende Magma erkaltet jedoch noch unter der Erdoberfläche und bildet magmatisches Gestein wie Granit. Durch den anhaltenden Druck hebt sich das gefaltete Gebiet über den Meeresspiegel hinaus. Die Faltenrücken erscheinen zunächst als längliche Inseln im Meer, werden aber weiter nach oben gepresst und verwandeln sich allmählich in ein Hochgebirge mit tiefen Flusstälern. Während der Kaltzeiten schürfen Gletscher tiefe Trogtäler und steile Bergflanken in das Gestein. So entsteht die typische Hochgebirgslandschaft der Alpen, die im Sommer zum Wandern oder Klettern und im Winter zum Skifahren einlädt.

Fortwährende Bewegung der Afrikanischen Platte

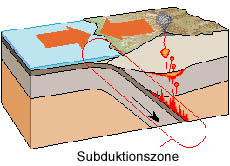

Die afrikanische Platte driftet weiterhin nach Norden, wodurch die Alpen noch immer angehoben und zusammengestaucht werden. Dieses Zusammenstauchen führt dazu, dass Venedig und andere Gebiete jenseits der Alpen jedes Jahr ein kleines Stückchen näher rücken. Ähnliche Gebirgsketten wie der Himalaya oder die Anden sind ebenfalls das Ergebnis des Zusammenstoßes wandernder Erdkrustenplatten. Bei solchen Kollisionen schiebt sich das Gestein der leichteren Platte nach oben, während die schwerere Platte in die Tiefe sinkt. Dieser Vorgang wird als Subduktion bezeichnet, und entlang dieser Zonen treten oft tiefe Rinnen auf.

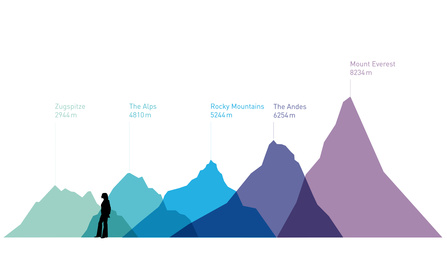

Unterschiede zwischen Hoch- und Mittelgebirgen

Hochgebirge zeichnen sich durch ihre Höhe aus, wobei die Gipfel weit über die Baumgrenze hinausragen. Sie werden von Gletschern geformt und haben steile Bergwände. Mittelgebirge dagegen besitzen weder Gletscher noch steile Flanken. Ihre Landschaft ist eher hügelig und abgerundet, da sie bereits vor mehr als 300 Millionen Jahren entstanden sind und seitdem nur noch abgetragen werden. Einige Mittelgebirge sind jedoch so stark verwittert, dass nur noch der Rumpf des einstigen Hochgebirges übrig ist.

Die Entstehung der Alpen: Ein Blick in die geologische Vergangenheit

Das Tethys-Meer und die Bildung von Kalkstein

Vor rund 250 Millionen Jahren bildete sich zwischen den Kontinenten Eurasien und Afrika das flache Tethys-Meer. Über einen langen Zeitraum setzten sich Gesteinsschutt und Reste von Lebewesen auf dem Meeresboden ab und wurden zu Kalkstein. Dieser bildet heute einen Teil der nördlichen und südlichen Alpen.

Die Plattenkollision zwischen Afrikanischer und Eurasischer Platte

Vor etwa 100 Millionen Jahren begab sich die afrikanische Platte auf die Reise nach Norden und drückte dabei gegen den eurasischen Kontinent. Durch diesen Druck faltete sich das Gestein wellenförmig auf und bildete Falten, welche wenige Millimeter bis hin zu Hunderten von Metern erreichen können. An einigen Stellen schoben sich die gefalteten Schichten übereinander und bildeten sogenannte Gesteinsdecken.

Aufsteigendes Magma und die Entstehung von Granit

Während der Plattenkollision stieg auch Magma auf, als die afrikanische Platte unter die eurasische tauchte. Das Gestein wurde im Erdinneren aufgeschmolzen, stieg nach oben, erkaltete jedoch noch unter der Erdoberfläche. Aus diesem Grund bestehen die Zentralalpen unter anderem aus dem magmatischen Gestein Granit im Gegensatz zum Kalkstein der nördlichen und südlichen Alpen.

Hebung der Alpen und Entstehung der Hochgebirgslandschaft

Durch das Zusammenstauchen der Platten hob sich das gefaltete Gebiet schließlich über den Meeresspiegel hinaus. Die Faltenrücken erschienen zunächst als längliche Inseln im Meer, wurden jedoch weiter nach oben gepresst und schoben sich langsam zu einem Hochgebirge empor. In diesem Prozess schnitten Flüsse tiefe Täler in das Gestein, und es bildeten sich typische Hochgebirgslandschaften wie die heutigen Alpen.

Weiteres Driften der Afrikanischen Platte und anhaltende Hebungen

Bis heute driftet die afrikanische Platte nach Norden, wodurch die Alpen noch immer angehoben und zusammengestaucht werden. Dieses Zusammenstauchen führt dazu, dass Venedig und andere Gebiete jenseits der Alpen jedes Jahr ein kleines Stückchen näher rücken.

Vergleich mit anderen Gebirgen: Subduktion und Mittelozeanische Rücken

Die Entstehung der Alpen durch die Kollision von Erdkrustenplatten ist ähnlich wie bei anderen Gebirgen wie dem Himalaya oder den Anden. Bei diesen Kollisionen schiebt sich das Gestein einer leichteren Platte nach oben, während die schwerere Platte in die Tiefe sinkt. Dieser Vorgang wird Subduktion genannt, und entlang solcher Zonen entstehen oft tiefe Rinnen wie der Marianengraben im Pazifischen Ozean. Mittelozeanische Rücken hingegen entstehen, wenn sich zwei Platten voneinander weg bewegen und Magma aus dem Erdmantel aufsteigt.

Unterschiede zwischen Hochgebirgen und Mittelgebirgen

Hochgebirge zeichnen sich durch ihre Höhe, Gletscherformung und steile Bergwände aus. Sie beginnen ab einer bestimmten Höhe über dem Meeresspiegel, meist ab 1500-2000 Metern. Mittelgebirge dagegen besitzen weder Gletscher noch steile Flanken und haben eine eher hügelige und abgerundete Landschaft. Ihre Entstehung liegt weiter zurück als die der Alpen, und sie werden heute nur noch abgetragen. Manche Mittelgebirge sind bereits so stark verwittert, dass nur noch der Rumpf des einstigen Hochgebirges übrig ist.

Weitere Veränderungen von Gebirgen: Wachsen, Schrumpfen und Vulkanismus

Gebirge können auch weiterhin Veränderungen erfahren. Erloschene Vulkane verlieren ständig an Höhe, während aktive Vulkane bei Ausbrüchen an Höhe gewinnen können. Es gibt auch Gebirge unter dem Meeresspiegel, die durch das Aufsteigen von Magma entstanden sind. Ein Beispiel dafür sind die Mittelozeanischen Rücken.

Wie alt sind die Alpen? Eine Reise durch Millionen von Jahren

Die Alpen sind im Vergleich zu anderen Gebirgen relativ jung. Ihre Geschichte beginnt „erst“ vor rund 250 Millionen Jahren als sich zwischen den Kontinenten Eurasien und Afrika ein flaches Meer bildet: die Tethys.

– Gesteinsschutt und Reste von Lebewesen setzen sich über einen langen Zeitraum auf dem Meeresboden ab und werden zu Kalkstein.

– Vor etwa 100 Millionen Jahren begibt sich die afrikanische Platte auf die Reise: Sie driftet nach Norden und drückt dabei heftig gegen den eurasischen Kontinent.

– Durch den Druck wird das Gestein gestaucht, es faltet sich wellenförmig auf. Die einzelnen Falten können dabei wenige Millimeter oder Hunderten von Metern erreichen.

– An einigen Stellen schieben sich die gefalteten Schichten wie Dachziegel übereinander und bilden sogenannte Gesteinsdecken.

– Schließlich steigt auch Magma auf; und zwar in dem Moment, in dem die Afrikanische Platte unter die Eurasische taucht. Das Gestein wird im Erdinneren aufgeschmolzen und steigt nach oben, erkaltet allerdings noch unter der Erdoberfläche.

– Aus diesem Grund bestehen die Zentralalpen unter anderem aus dem magmatischen Gestein Granit – im Gegensatz zum Kalkstein der nördlichen und südlichen Alpen.

Das gefaltete Gebiet hebt sich unter dem großen Druck schließlich über den Meeresspiegel hinaus. Zunächst erscheinen die Faltenrücken noch als längliche Inseln im Meer. Doch die Inselgruppe wird weiter nach oben gepresst und schiebt sich langsam zu einem Hochgebirge empor, in das die Flüsse tiefe Täler einschneiden.

– Große Mengen an Abtragungsschutt werden im Alpenvorland angehäuft.

– Während der Kaltzeiten schürfen gewaltige Gletscher tiefe Trogtäler und steile Bergflanken in das Gestein.

– Erst jetzt bildet sich die typische Hochgebirgslandschaft der Alpen, die uns im Sommer zum Wandern oder Klettern und im Winter zum Skifahren lockt.

Bis heute driftet die Afrikanische Platte nach Norden. Darum werden die Alpen noch immer kräftig angehoben und zusammengestaucht. Dieses Zusammenstauchen ist der Grund dafür, dass uns Venedig und das gesamte Gebiet jenseits der Alpen jedes Jahr ein winziges Stückchen näher rücken.

Genauso sind die Alpen entstanden: Afrika drückte gegen den Eurasischen Kontinent und faltete das Gebirge auf. Auch der Himalaya in Asien oder die Anden in Südamerika verdanken ihre Herkunft dem Zusammenstoß von wandernden Erdkrustenplatten.

– Bei einem solchen Crash schiebt sich das Gestein der leichteren Platte nach oben, die schwerere versinkt in der Tiefe.

– Dieser Vorgang heißt Subduktion, der Bereich, in dem die Platte abtaucht, Subduktionszone.

– Entlang dieser Zonen liegen oft tiefe Rinnen, weshalb sie gut zu erkennen sind. Die tiefste von ihnen ist der Marianengraben im Pazifischen Ozean.

– An solchen Plattenrändern brechen nicht nur Vulkane aus. Häufig bebt auch die Erde, weil die Plattenbewegung für ungeheuren Druck und wachsende Spannungen sorgt.

Die heutigen Alpen haben sich aus einem flachen Meer herausgehoben, dem Tethys-Meer. Vor etwa 200 Millionen Jahren drang dieses Meer nach Norden vor und bedeckte Teile von Süddeutschland. Damals herrschte hier ein tropisches Klima, es war viel wärmer als in der jetzigen Zeit.

– Heute wäre die Gegend vermutlich ein Urlaubsparadies wie die Malediven.

– Damals jedoch lebten hier keine Menschen. Stattdessen tummelten sich im warmen Meerwasser neben Fischsauriern auch Muscheln, Ammoniten und Korallen.

– Deren Schalen und Panzer bestanden aus Kalk, und lagerten sich nach ihrem Tod auf dem Meeresgrund ab.

– Zusammen mit abgetragenem Gesteinsschutt bildeten sie eine Schicht, die über Jahrmillionen immer dicker wurde.

– Durch Hitze und Druck wurden die mächtigen Kalkschichten zu festem Sedimentgestein gepresst.

Vor etwa hundert Millionen Jahren begann sich die Afrikanische Platte nach Norden zu bewegen. Dabei drückte sie heftig auf die Eurasische Platte. Durch diese Kraft faltete sich der Meeresboden auf und wurde immer weiter in die Höhe gedrückt.

– Vom Grund des Meeres aus hoben sich allmählich die Alpen empor bis sie die Umgebung schließlich um Tausende von Metern überragten.

– Die Riffreste und Kalkschichten vom Meeresgrund wurden zu den nördlichen und südlichen Kalkalpen.

– Im Norden bauen sie den Wettersteinkalk der Zugspitze auf oder den Dachsteinkalk in Österreich.

– In den südlichen Kalkalpen bestehen die steilen Felsen der Dolomiten aus uralten Riffen.

Die Zentralalpen bestehen dagegen aus Granit – eine Folge der Plattenkollision. Der Grund dafür: Die Platten der Erdkruste bewegen sich. Und wenn zwei dieser Platten zusammenstoßen, wird das Gestein gestaucht, geschoben und aufgetürmt.

– Ähnlich wie bei einem Autounfall falten sich beim Aufprall an den Plattenrändern Gebirge auf.

– Berge und Täler sind also eine „Knautschzone“ der aufeinanderprallenden Platten.

Allerdings passiert das nicht schlagartig wie bei einem Autounfall, sondern noch viel langsamer als in Zeitlupe. Das Ergebnis sind Faltengebirge wie die Anden in Südamerika.

– Dort gleitet die ozeanische Nazca-Platte unter die Südamerikanische Platte und quetscht das Gestein mit unglaublicher Kraft zusammen.

– Dabei türmt sich das langgezogene Gebirge der Anden auf, das über eine Strecke von 7500 Kilometer reicht.

Es gibt allerdings auch gewaltige Gebirge unter dem Meeresspiegel. Sie ziehen sich mitten durch die Ozeane. Auch sie verdanken ihr Dasein den beweglichen Platten.

– Dort wo sich am Meeresgrund zwei Platten voneinander weg bewegen, dringt Magma aus dem Mantel durch die ozeanische Kruste.

– Der heiße Gesteinsbrei erkaltet am Meeresboden und türmt sich zu Gebirgen, die Tausende von Metern lang sind: die Mittelozeanischen Rücken.

– Dort, wo die Lava den Meeresspiegel erreicht und darüber hinaus quillt, entstehen Inseln wie Island.

Diese Gebirge, die im Meer geboren werden, sind die längsten der Erde. Der Mittelatlantische Rücken zieht sich von Nord nach Süd durch den ganzen Antlantik – etwa 20.000 Kilometer lang.

Anders als die Alpen wächst der Himalaya jedes Jahr ungefähr einen Zentimeter in die Höhe. In dieser Region drückt die Indische Platte gegen die Eurasische und hebt den Himalaya weiter an – und zwar so stark, dass die Abtragung nicht mithalten kann.

Es gibt aber auch Gebirge, bei denen die Auffaltung zu Ende ist – sie schrumpfen nur noch. Diese Gebirge sind vor über 300 Millionen Jahren entstanden, sind also noch viel älter als die Alpen oder der Himalaya.

– Zu ihnen gehören viele unserer Mittelgebirge, zum Beispiel das Rheinische Schiefergebirge oder der Bayerische Wald.

– Sie wurden über Jahrmillionen abgeschliffen und sind heute niedriger als 2000 Meter.

– Den „Wettlauf“ zwischen Wachsen und Schrumpfen kann man auch bei Vulkangebirgen beobachten: Erloschene Vulkane verlieren ständig an Höhe.

– Stark verwittert ist zum Beispiel der Kaiserstuhl am östlichen Rheinufer. Vom einstigen Vulkan sind heute nur noch Ruinen übrig.

– Der Ätna auf Sizil

Von flachem Meer zu majestätischem Gebirge: Das Alter der Alpen enthüllt

Die Entstehungsgeschichte der Alpen

– Die Geschichte der Alpen beginnt vor rund 250 Millionen Jahren, als sich zwischen den Kontinenten Eurasien und Afrika ein flaches Meer bildet, die Tethys.

– Über einen langen Zeitraum setzen sich Gesteinsschutt und Reste von Lebewesen auf dem Meeresboden ab und werden zu Kalkstein.

– Vor etwa 100 Millionen Jahren drückt die afrikanische Platte gegen den eurasischen Kontinent und das Gestein faltet sich wellenförmig auf.

– An einigen Stellen schieben sich die gefalteten Schichten wie Dachziegel übereinander und bilden Gesteinsdecken.

– Magma steigt auf, wenn die afrikanische Platte unter die eurasische taucht. Das magmatische Gestein Granit entsteht.

– Durch das Zusammenstauchen hebt sich das gefaltete Gebiet über den Meeresspiegel hinaus und bildet zunächst längliche Inseln im Meer.

– Die Inselgruppe schiebt sich langsam zu einem Hochgebirge empor, in das Flüsse tiefe Täler einschneiden.

Die Bildung der verschiedenen Gebirgsarten

– Die nördlichen und südlichen Alpen bestehen aus Kalkstein, während die Zentralalpen aus Granit bestehen.

– Der Zusammenstoß von wandernden Erdkrustenplatten führt zur Bildung von Gebirgen. Dabei schiebt sich das Gestein der leichteren Platte nach oben.

– Entlang von Subduktionszonen, wo eine Platte unter eine andere taucht, entstehen tiefe Rinnen wie der Marianengraben im Pazifischen Ozean.

– Die Bewegung der Erdkrustenplatten führt zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben an den Plattengrenzen.

– Die Alpen haben sich aus dem flachen Tethys-Meer herausgehoben und bestehen aus Kalkstein und Granit.

– Mittelgebirge sind älter als die Alpen und werden nur noch abgetragen, während Hochgebirge durch Hebung entstehen.

Die Unterschiede zwischen Hochgebirgen und Mittelgebirgen

– Hochgebirge beginnen ab 1500-2000 Metern über dem Meeresspiegel, haben steile Bergwände und werden von Gletschern geformt.

– Mittelgebirge besitzen weder Gletscher noch steile Flanken, ihre Landschaft ist eher hügelig und abgerundet.

– Die Entstehung der Alpen hat auch die Mittelgebirge beeinflusst, sie wurden teilweise gehoben oder abgesenkt. Einige sind stark verwittert und abgetragen.

Die Alpen sind rund 65 Millionen Jahre alt und gehören somit zu den ältesten Gebirgen der Erde. Ihre Entstehung begann während der Kontinentaldrift, als die afrikanische Platte gegen die europäische Platte stieß. Heute stellen die Alpen ein beeindruckendes Naturphänomen dar, das nicht nur Touristen anzieht, sondern auch eine wichtige Rolle für die Ökosysteme und den Wasserkreislauf Europas spielt.